|

|

L'éloignement

Entretien avec Olivier Rolin

(Europe n°1058-1060)

|

|

|

Gérard CARTIER –

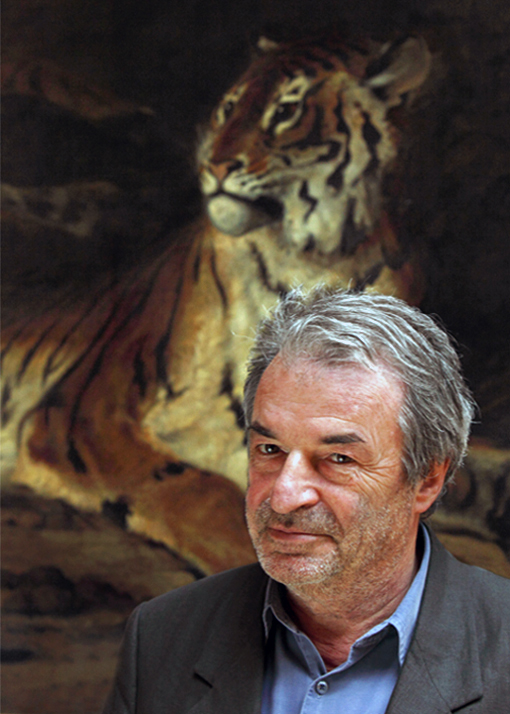

L’écriture n’est venue qu’après une longue période (1967-1974) de

militantisme politique. Vous avez participé à la création de la Gauche

prolétarienne, un parti maoïste, et vous y avez exercé des

responsabilités importantes qui vous ont conduit dans la clandestinité

– vous étiez responsable de sa « branche militaire ». Vous avez rendu

compte de cet engagement radical bien des années plus tard, de façon

romancée, dans Tigre en papier. Cette expérience « énorme et

bouleversante » vous a marqué durablement. Comment a-t-elle nourri

votre imaginaire et en quoi a-t-elle été formatrice pour votre activité

d’écrivain ? Pourquoi vous a-t-il fallu tant d’années pour parvenir à

l’évoquer de façon directe ?

Olivier ROLIN – D’abord, deux petites précisions

que

me suggère la formulation de votre question : la Gauche prolétarienne

n’était pas un « parti », ne s’est jamais pensée comme telle (on

n’était pas encartés, on ignorait notre nombre, on était hostiles à

l’idée d’ « avant-garde », etc.). Il y avait tout de même quelque chose

de philosophiquement subversif dans notre aventure. Et l’ironie

m’oblige à dire que « branche militaire » est un bien grand mot. Disons

que je m’occupais des mauvais coups…

Pour répondre à votre question : cette expérience a été, sinon

formatrice de mon activité d’écrivain, en tout cas directement à son

origine, puisque mon premier livre, Phénomène

futur (ainsi nommé en

référence au poème en prose de Mallarmé), a été ma façon à moi

d’essayer d’y réfléchir. Je l’ai déjà dit ailleurs (c’est une formule

que je serai sans doute amené à utiliser plusieurs fois au cours de cet

entretien ; à mesure que le temps passe, le risque croît de se répéter

– non qu’on devienne gâteux, seulement parce qu’on s’est beaucoup

exprimé, et qu’il n’y a pas forcément de raison de changer d’avis d’une

fois sur l’autre), je l’ai déjà dit ailleurs, donc : je n’ai pas à

proprement parler choisi le roman, l’écriture romanesque s’est

lentement imposée à moi parce que c’était la seule qui pouvait exprimer

les pensées confuses, et souvent contradictoires, que je formais sur

cette expérience. Et là il y a peut-être quelque chose de formateur, en

effet (mais c’est une formation paradoxale, ironique) : penser quelque

chose sur la certitude suppose l’apprentissage de l’incertitude. Pour

le dire autrement : j’ai d’emblée découvert que le roman « n’est jamais

arrogant, terroriste » (Barthes), qu’il est « le territoire où personne

n’est possesseur de la vérité » (Kundera) parce que, venant de

l’arrogance et de la terreur, j’avais besoin du doute et de l’ambiguïté

pour réfléchir à cette expérience assez bouleversante en effet.

(Inutile de préciser – enfin si, utile tout de même – que ce que je

nomme ici « terreur », soit l’alliage d’une affirmation politique

extrême avec un usage limité de la violence, a bien peu de chose à voir

avec le sens que ce mot a pris récemment.)

La forme romanesque s’est imposée à moi parce qu’elle n’imposait rien,

justement – même pas la cohérence. Cette « conversion » est passée par

des médiations, naturellement. Entre autres la lecture des Démons

(qu’on appelait alors Les Possédés).

Tout récemment, je recherchais des

passages sur le nihilisme dans un vieux Folio tout jauni, qui date de

1974 – l’année de la dispersion de la GP -, tout plein d’annotations

souvent naïves, et je me suis souvenu – je l’avais un peu oublié -

combien ce livre avait été important pour moi.

GC – Vous avez

écrit

dans Bric et broc : « La politique range (…), le roman dérange

».

Pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer par le roman plutôt que par

l’essai ou la philosophie, ce qui aurait été plus naturel au regard de

votre formation (Normale Sup) et de l’expérience dont vous venez de

parler ? Est-ce parce que ces deux disciplines, elles aussi, « rangent

» ?

OR – Oui, c’est un peu ce que je viens de dire.

C’est

à partir d’une débâcle que j’ai commencé à écrire. Il me fallait donc

trouver une expression adaptée à cet état d’incertitude ou de «

dérangement » dans lequel j’étais plongé. C’était vraiment un esprit en

lambeaux qui essayait de s’exprimer. « La rage de vouloir conclure » en

laquelle Flaubert voit « une des maladies les plus funestes et les plus

stériles qui appartiennent à l’humanité », j’en venais, j’étais

vacciné. Il me fallait, pour continuer à penser un peu, passer par une

expression « inconclusive », si je puis dire. (J’ai parlé de l’état

dans lequel « j’étais plongé » : il serait plus juste de dire « nous

étions plongés », car j’ai du mal à dissocier mon cas de celui de mes

camarades de l’époque ; la dissociation intervient plus tard, chacun

cherchant à tâtons son chemin pour sortir du trou… pour moi, donc, ce

fut la littérature, qui a été véritablement, comme je l’ai écrit

quelque part, je ne sais plus où, ma « sortie d’Égypte »).

GC – Après la

dissolution de la Gauche prolétarienne, et plusieurs « années de

démolition », pour reprendre votre expression, vous avez fait du

journalisme (Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs),

ce qui vous amené à

beaucoup voyager, y compris dans des pays troublés : le Liban,

l’Afghanistan, etc. Cette curiosité passionnée pour le monde, cet

intérêt pour les soubresauts de l’Histoire se manifestent dans presque

tous vos livres. Par contraste, la France contemporaine est presque

absente de votre œuvre, hormis dans Tigre en papier. Pourquoi ?

Est-ce

parce qu’elle n’est plus une terre d’épopée ?

OR – Oui, il y a sans doute de cela, au moins au

début. Et je me sens très loin du roman sociologisant, ou pire encore,

éditorialisant, dont on raffole en France. Il faut parler, n’est-ce

pas, des « sujets de société »… Mais je veux dire aussitôt (et, étant

donné ce qui précède, vous n’en serez pas étonné) que je suis bien loin

de pouvoir tout expliquer des raisons qui me poussent à écrire, et à

élire tel ou tel territoire d’écriture. Alors, tentons des hypothèses :

écrire répond au début à un désir de sortir du carcan des certitudes

politiques, et aussi de « m’en sortir », tout simplement. C’est une

démarche d’éloignement, un mouvement centrifuge. L’errance géographique

est peut-être la métaphore de cet éloignement. Elle serait le symptôme,

la trace d’une inquiétude (je

rappelle l’étymologie : intranquillité,

non-repos, inaptitude à trouver sa place) qui ne cherche pas à être

apaisée. C’est Barthes encore qui le dit : écrire, c’est faire

sécession. C’est un fait : je ressens le besoin (mais l’angoisse aussi)

d’être loin. Peut-être, par une curieuse translation, l’espérance en

l’avenir se transforme-t-elle en curiosité pour le monde, la dimension

du temps se convertissant en celle de l’espace. Mais il y a encore le

fait qu’être loin, c’est être jusqu’à un certain point détaché (« les

péninsules démarrées »…) : de son lieu d’origine, bien sûr, mais aussi

de ceux qu’on élit provisoirement (l’Amérique du sud, le Soudan, la

Russie…). Si j’écrivais sur la France, il se pourrait que le démon de

l’affirmation, la passion démonstrative, me ressaisissent. Être un

curieux, un passant intéressé, un observateur scrupuleux mais distant,

me convient assez.

Mais je pourrais aussi vous répondre par le vers fameux de Cendrars : «

Quand tu aimes il faut partir »… Enfin, vous voyez, tout ça n’est pas

très clair.

GC – Un grand

nombre

de vos livres sont des récits vagabonds fortement inscrits dans une

réalité géographique (Mon Galurin gris, qui rassemble une

trentaine de

courts récits, est d’ailleurs sous-titré Petites géographies).

Hormis

le premier, Phénomène futur, on peut en dire de même de vos

romans. Cet

ancrage dans une réalité précise, vérifiable, est-ce par souci de

vérité ? Ou en avez-vous besoin pour mettre en mouvement votre

imagination ?

OR – Oui, je crois que j’ai besoin de cette

inscription dans le réel (dans la géographie, la topographie). Je ne

crois pas avoir ce qu’on désigne généralement par ce stéréotype : « une

imagination débordante ». Chez moi, non, ça ne déborde pas. En

revanche, j’ai un goût très prononcé pour les cartes (les cartes

géographiques, pas les cartes à jouer). J’en possède beaucoup, c’est la

seule chose (avec tout de même des cadeaux pour des amies) que je

rapporte de voyage. On ne sait pas très bien pourquoi ni comment la «

machine à écrire » se met en marche, mais pour moi il semble que ça

commence par une accumulation de notes sans propos avéré. De cette

sédimentation plus ou moins continue (pas assez) de petites esquisses

descriptives, recherchant l’exactitude, il arrive que se dégage,

presque subrepticement, un projet littéraire. D’autres fois le projet

vient d’abord, mais alors j’ai besoin en effet, pour le faire vivre (et

tout simplement pour commencer à y croire), de l’étoffer de beaucoup de

« notes de terrain ». Il y a ainsi beaucoup de projets qui ne se sont

jamais développé, faute de franchir cette étape de « vérification » (le

monde souterrain, le naufrage du paquebot Costa Concordia…), et

évidemment bien plus encore de notes qui n’ont jamais débouché sur un

projet littéraire (des dizaines de carnets).

GC – S’il est

loin

d’être exclusif (vous marquez aussi une prédilection pour l’Amérique

latine), vous avez un très fort tropisme pour la Russie et les pays de

l’ancienne URSS. Qu’est-ce qui vous attire ? Que doit cette attraction

à l’Histoire – à l’utopie du socialisme, à la tragédie du stalinisme –,

et à la mélancolie historique que ces pays semblent incarner (vous avez

parlé, dans Méroé, de « l’énigmatique puissance de l’échec ») ?

A

contrario, la Chine est étrangement absente de votre œuvre…

OR – Oh, c’est une histoire compliquée, dont je me

suis un peu expliqué à la fin du Météorologue,

notamment. Il y a la

dimension géographique : pays immense, de loin le plus vaste de la

planète. « Le grand large sur Terre », ai-je écrit (et je suis un peu

marin). Pays de l’espace, prostor.

Voir comment cette réalité non

substantielle s’inscrit dans le paysage physique et même humain

(Jean-Christophe Bailly parle très bien de ça dans un texte qui

s’appelle « La pierre que la Russie a jetée en moi »). Ceux qui

s’ébaubissent devant les « grands espaces américains » n’ont qu’à aller

se frotter à la Sibérie… Pays qui était interdit dans ma jeunesse. Pays

paradoxal, insaisissable : quand on est à Vladivostok, est-on en Asie ?

Encore en Europe, en dépit des coordonnées géographiques ? Il y a la

dimension historique : c’est le pays de ce que j’ai appelé (dans Le

Météorologue toujours) « la dernière épopée des temps modernes

», « la

plus grande espérance profane qui fut » : la révolution, le monde

changeant de base, comme dit L’Internationale,

et c’est aussi le pays

où cette espérance fut atrocement trahie, défigurée, assassinée. Ces

deux dimensions se nouent : l’espace russe, ai-je encore écrit (désolé

de me citer…), c’est l’espace des morts innombrables que recèle la

terre russe. La Russie, c’est « l’île des morts », pour reprendre le

nom d’un tableau célèbre de Böcklin : une île immense, ou plutôt un

archipel… C’est un pays mélancolique, en effet, vous avez raison. Des

steppes, l’immense répétition de la forêt, le froid, un pays à moitié

en ruine. À cela s’ajoute le goût que j’ai de la langue, de la

littérature russes. Et peut-être aussi une touche d’esprit de

contradiction : c’est un pays si mal aimé qu’il ne me déplaît pas

d’essayer de l’aimer (ce n’est pas toujours facile)…

La Chine ? D’abord cela ne fait pas si longtemps que je la fréquente.

Peut-être son heure viendra-t-elle pour moi ? Mais ce n’est pas sûr –

trop de gens là-bas, trop d’évidente réussite, de puissance, trop

d’avenir… Peut-être aussi la Chine réelle a-t-elle du mal à «

surimprimer » la Chine imaginaire de ma jeunesse… (Je dis ça, mais en

fait je ne le crois pas.)

GC – Dans Mon

galurin gris, vous avez écrit : « La Terre est comme le vaste blason

bigarré de nos passions ». À ce propos, dans un entretien avec vous

pour la revue Secousse, je vous ai posé la question : « Voyagez-vous en

moraliste ? » Le mot, même au sens des classiques, a semblé vous gêner.

Que cherchez-vous dans le voyage (et dans la littérature), au-delà de «

la connaissance des hommes et de soi-même », selon la formule consacrée

?

OR – Ah, je ne me souviens plus de cette gêne, mais

il

est vrai que je ne comprends toujours pas très bien cette question

ancienne. Il y a des mots dont je n’ai jamais très bien su ce qu’ils

voulaient dire (« lyrique », adjectif dont on m’a parfois affublé, «

moraliste »…) « Romantique », je comprends peut-être un peu mieux, et

je m’en satisfais mieux, parce que cela recouvre des significations

qui, de Hugo à Delacroix, sont un peu révolutionnaires, même si on les

a oubliées. En tout cas, je ne recherche rien de dicible,

d’objectivable dans le voyage, sinon cet éloignement que j’ai dit, et

qui en lui-même n’est rien. Pas l’exotisme, pas « l’aventure »… Voyager

n’est sans doute pour moi pas autre chose que la manifestation, le

symptôme d’une « inappartenance » fondamentale. Michaux était, selon

son biographe Jean-Pierre Martin, « l’homme aux mille hôtels » ; je

n’en ai pas fréquenté autant, mais enfin j’augmente régulièrement une

collection de photos de chambres d’hôtel qui commence (pour l’instant),

par ordre alphabétique, à Achgabat, capitale du Turkménistan et se

termine à Wuhan en Chine (il faudrait que je me dépêche d’aller à

Zanzibar). Et cette collection fait elle-même suite à une autre, de

descriptions écrites, dont j’ai tiré la matière de Suite à l’hôtel

Crystal. (Je feuillette la biographie de Michaux et j’y trouve

cette

phrase de lui que j’aime assez : « Ah si je pouvais vivre en télésiège,

toujours avançant, toujours en de nouveaux pays, progressant sur des

espaces de grand silence… »)

Je me rends bien compte que je n’ai pas vraiment répondu à votre

question, mais ce n’est pas mauvaise volonté, c’est que je ne sais pas

y répondre. Je dois bien chercher quelque chose que j’ai perdu, dont

j’ai perdu même le nom… ceux que je retrouve, je sens bien que « ce

n’est pas ça ». Alors voilà : je ne sais pas précisément pourquoi je

voyage, mais je crois aussi que ce qu’il y a d’intéressant dans les

vies, c’est ce qui est gouverné par des puissances qu’on ignore.

GC – Vous avez

intitulé les deux volumes de votre œuvre complète : Circus.

Vous

écrivez dans Bakou, derniers jours : « Le cercle est ma

figure, la

matrice de mon intime géométrie. Ce qui revient, l’éternel retour ».

Cette figure se retrouve dans presque tous vos romans, sous des formes

plus ou moins sophistiquées (la spirale, par exemple). Une autre figure

récurrente est celle du labyrinthe (par exemple dans Suite à

l’Hôtel

Crystal). Comment analysez-vous ce double schéma ? Le rêve d’une

sorte

de perfection opposée au foisonnement et à la complexité du monde ?

OR – Vous êtes un bon lecteur, un lecteur qui

réfléchit, ce qui veut dire que vous formez des hypothèses qui sont

tout à fait plausibles mais qui donnent d’une œuvre des interprétations

que l’auteur n’a pas, ou pas complètement, pas consciemment, voulu

suggérer. Ce n’est pas une critique, au contraire : vous faites ce

travail d’élucidation qui tend à tomber en déshérence. Donc, votre

hypothèse me séduit, je l’adopte, mais je mentirais en disant qu’elle

met à jour un dessein tout à fait conscient de ma part. Elle est trop

parfaite, et cependant, si je l’adopte, c’est que cela y était en effet.

Alors je commencerais par dire, modestement : il y a de la manie chez

un écrivain. (Barthes : « Il y a dans le désir d’écrire un aspect

maniaque »). Tourner en rond en est un symptôme (je plaisante à peine).

Il faut tenir compte de ça. Plus techniquement, il m’a semblé, pour

certains livres un peu … baroques, qu’il fallait que quelque chose

fasse tenir ensemble la profusion des récits qui sinon risquaient de se

disperser. Il fallait enclore, englober. C’était le périphérique

encerclant Paris (Tigre en papier),

c’était la rotation et la

gravitation de la planète, reproduite tant bien que mal dans l’espace

feuilleté d’un livre (L’Invention du

monde). Vous avez donc raison

(mais je ne l’aurais pas dit d’emblée comme ça) : il y a d’un côté le

foisonnement, l’expansion du monde et des mots pour le dire, et de

l’autre la nécessité d’une forme, puisque nous sommes des êtres finis

(écrivains ou lecteurs). Écrire, on peut dire (mais je me méfie des

définitions) que c’est essayer de donner une forme à ce qui s’y dérobe

sans cesse, et quelle forme plus parfaite, en effet, partout égale,

sans accident, que le cercle ? C’est aussi l’image du retour, et que

cherchons-nous en écrivant sinon « le temps retrouvé » ? Écrire, ça

implique de trouver du même – non pas s’en tenir au même, bien sûr,

mais entendre les échos qui font le bruit du monde, voir les reflets

qui composent son image. Proust parle, dans Le Temps retrouvé, je

crois, des « anneaux de la métaphore ». Joyce révolutionne le roman en

faisant un tour par Homère, en trouvant de l’Odyssée dans la journée de

Léopold Bloom. (Je ne sais pas si je suis très clair…)

Je suppose enfin (mais peut-être aurais-je dû commencer par là – foin

de toute modestie –) que l’ambiguïté du mot « révolution »,

l’oscillation entre le sens astronomique et le sens politique moderne,

qui semble en être le contraire (mouvement circulaire, éternel retour

dans un cas, mouvement linéaire sans retour dans l’autre – Jean-Claude

Milner fait dans son dernier livre la savante exégèse de ce glissement

de sens) n’a pas peu contribué non plus à faire de moi un « cyclomane

»… C’est en tout cas incontestable, et conscient, s’agissant de la

structure « encerclée » de Tigre en

papier.

GC – Dans vos

romans, le récit est toujours pris en charge par un narrateur qui vous

ressemble étrangement, qui intervient dans le récit, le commente, fait

des digressions historiques, littéraires ou personnelles. La fiction y

est pourtant très présente, même dans un livre apparemment aussi

autobiographique que Tigre en papier : on est très loin de ce

qu’on

nomme « l’autofiction ». Cette dialectique de la fiction et de

l’authenticité est-elle essentielle à vos yeux ?

OR – Je ne sais pas si elle l’est en général – bien

des auteurs prétendent s’affranchir de l’un ou l’autre terme – mais

pour moi elle l’est en effet. Je ne me sens nullement enclin à «

l’autofiction », terme dont je n’ai jamais bien compris la charge de

nouveauté qu’on lui prêtait (je crois – j’ai aussi écrit à ce sujet,

dans Bric et broc – que ce

qu’on nomme ainsi est une mode littéraire

correspondant assez strictement à ce qu’un ami à moi, l’historien

François Hartog, a nommé le « présentisme »), qui comporte aussi des

expressions publicitaires – « Osez être vous-même » – etc. Je ne me

vois pas non plus (hélas !) écrire Vingt

mille lieues sous les mers. Je

travaille, comme beaucoup j’imagine, avec des souvenirs, des choses

vues, entendues, des choses lues, des rêves, et ce que l’oubli et la

fabulation tressent avec tout ça.

GC – Vous êtes

helléniste (votre note faramineuse en Grec à l’examen d’entrée à

Normale Sup est restée célèbre). Peu de vos livres où il n’y ait au

moins une allusion à l’Iliade ou à l’Antiquité. Au-delà du

plaisir de

faire passer, même brièvement, le souffle de l’épopée, faut-il y voir

le souci de maintenir le lien avec les cultures qui nous ont formés – à

une époque où, précisément, nos sociétés font table rase du passé ?

OR – Certainement. Mon attachement au latin et au

grec

n’a rien, ou peu de choses, à voir avec une nostalgie de ma jeunesse,

rien non plus avec ce que la sottise contemporaine a tôt fait de taxer

de conservatisme. Rien de plus vulgaire d’ailleurs, je le dis en

passant, que cette détestation actuelle de la nostalgie : n’a-t-on pas

le droit de rien regretter de ce qui fut ? De préférer les Halles de

Baltard à celles d’aujourd’hui ? L’époque où les maisons d’édition

étaient indépendantes, et non des biens sur le marché ? Où l’éloquence,

et non la démagogie sondagière, était une des parties de la politique ?

Où l’idéal de la culture populaire était représenté par le TNP plutôt

que par TF1 ? La haine du passé est une étrange maladie. C’est une

lâcheté et un conformisme lamentables que de croire, ou de feindre de

croire, que l’avenir ne doit pas se construire pas avec une part de

passé. Un écrivain, en tout cas, ne peut pas penser ça. Au début de

tout, pour un écrivain, il y a l’amour de la langue, l’idée

flaubertienne que « la prose française peut arriver à une beauté dont

on n’a pas l’idée ». Et aimer la langue, c’est la connaître dans toute

son extension, tous ses strates et registres, « nobles » et « vulgaires

», mais aussi dans son histoire. Le français n’est pas né de la

dernière pluie. Le latin et le grec, pas seulement ces langues, mais

surtout elles, l’ensemencent, la façonnent. Et elles ne sont pas

seulement la matrice de ses mots et de ses formes, elles sont aussi à

l’origine de beaucoup de ses façons d’objectiver le monde. Le jour où

on aura oublié d’où viennent les mots « démocratie », « théâtre », «

philosophie », « poésie », il est à craindre qu’on aura oublié aussi le

sens de ces mots. L’abandon (quoi qu’on en dise) de l’enseignement des

langues mères n’est qu’un des épisodes de la démolition générale de la

langue qu’on observe partout si l’on veut bien garder les yeux ouverts

– dans la rue, sur les enseignes des magasins, des cinémas, à l’école,

dans les journaux. C’est exactement ce qu’on appelle une sape : on

creuse par en-dessous, afin que l’édifice s’effondre plus sûrement. Je

ne suis pas tout à fait aussi extrémiste qu’Alain Borer dans son livre

De quel amour blessée, mais je

partage tout de même l’essentiel de ses

thèses – et de ses colères. Les imbéciles appellent ça du nationalisme

linguistique. Ayant toujours faufilé dans mes livres des vocables voire

des phrases entières de langues étrangères, je ne me sens pas très

concerné par l’imputation. Je ne prétends pas qu’il soit obligatoire

d’écrire « clef », à l’ancienne, mais quant à moi si je continue à le

faire c’est parce que j’y lis en filigrane la clavis latine, que ce

faisant je comprends aussi le nom d’un os qu’il est désagréable de se

casser, d’un ancêtre du piano, que ce petit « f » muet accroche à mon

trousseau la llave espagnole,

la chave portugaise, la chiave italienne,

et que c’est ainsi (entre autres) que je suis européen. Un vieil

Européen, certainement…

GC – Aucun de vos

livres, même ceux qui se présentent comme des romans, ne déroule un

récit linéaire. Vous avez même fait l’éloge – et c’est mieux qu’une

boutade – des « romans "mal construits" ». La fragmentation du récit,

les courts-circuits temporels, la bride laissée au hasard, la

multiplication des sens, les digressions, etc. sont typiques de la

modernité. Comment l’analysez-vous ?

OR – Je ne vais pas revenir sur des choses qui sont

archi-connues. La « modernité » – qui remonte quand même à un peu plus

d’un siècle ! – peut dans bien des domaines, en littérature, en

peinture, en musique etc. – être sommairement décrite comme une

déconstruction. (Et quand je dis « un peu plus d’un siècle », c’est

trop rapide, car en toute rigueur il faudrait remonter, s’agissant de

la littérature, au romantisme allemand, à Novalis, etc.) Je me

contenterai de renvoyer à ce que dit Claude Simon dans son Discours de

Stockholm : le roman moderne n’est pas un apologue, une histoire

allant

d’un début à une fin pour délivrer un enseignement ; il est une

aventure de la langue, passant, bifurquant par les mille « nœuds »

qu’elle propose, jusqu’à revenir souvent à ce qu’il appelle « la base

de départ » : la figure du cercle, encore…

GC – Il y a

fréquemment chez vous, au moment d’énoncer une idée ou un sentiment

personnels, une hésitation, une réticence, ce que Pierre Schoentjes a

défini comme « une attitude d’adhésion et de distanciation simultanées

», qui donne à vos livres un ton très particulier. Le souvenir des

errements de la jeunesse ?

OR – Eh bien, je l’ai déjà dit : je ne suis pas un

adhérent. Même à moi-même. L’affirmation n’est pas mon fort. Ou plutôt,

elle est un démon toujours présent, que je m’efforce de contenir dans

mon activité d’écrivain (dans la vie courante, je crains que ce ne soit

autre chose). Cela a à voir avec « les errements de ma jeunesse », en

effet – ou tout au moins (vous voyez que ma réponse ne déroge pas à la

règle que vous venez d’énoncer) c’est le roman que je m’en fais. De

toute façon, les idées, et même les sentiments, méritent d’être

examinés sous toutes les coutures, non ? Et souvent on s’aperçoit qu’il

y a des coutures qui lâchent. Je ne sais pas comment vous le dire sans

me répéter trop : j’ai toujours en moi un être catégorique, impérieux

jusqu’à la violence ; et c’est celui-là que je tiens en lisière, depuis

bien longtemps maintenant, grâce à la littérature – celle que je lis,

celle que je fais. Je préfère cette personnalité littéraire, plus

apaisée (enfin, « apaisée » n’est pas un mot qui me convient ; à vrai

dire je ne me souviens pas d’avoir jamais été en paix ; alors, disons :

sceptique, ironique). J’espère que des circonstances désastreuses, qui

ne sont plus tout à fait imprévisibles, ne feront pas resurgir mes

démons intimes.

GC – L’un des

traits

les plus constants de votre écriture est l’ironie. Elle prend des

formes très diverses, du jeu avec les codes du roman (la structure en

poupées russes de Suite à l’Hôtel Crystal) et avec les niveaux

de

langue, jusqu’au burlesque (la drôlatique soirée chez Nina d’Un

Chasseur de lions ), en passant par l’autodérision (Bakou

derniers

jours), la parodie (ces pages de L’Invention du monde où les

héros de

la guerre de Troie sont changés en deux chauffeurs avinés qui se

poursuivent autour d’un car) – sans parler des nombreuses références à

Tintin… Si elle n’est pas qu’un moyen littéraire, que manifeste-t-elle

? Un détachement par rapport au récit, un désenchantement ?

OR – Votre question est diverse et appelle diverses

réponses. Désenchantement, non. Quand j’écris un livre, il n’y a rien

de plus sérieux pour moi. Naturellement. (Je dis ça, « naturellement »,

mais il y a des auteurs dont on a du mal à croire qu’ils prennent au

sérieux leur travail.) Mais en même temps, je déteste les gens, et

spécialement les écrivains, qui « se prennent au sérieux ». Dans un

temps d’exhibitionnisme exacerbé, d’ « autofiction » et autres parades,

on m’a parfois reproché, curieusement, de me mettre en scène dans mes

récits (dans Un chasseur de lions, notamment). Mais l’idée ne me

viendrait pas de me faire figurer autrement que sous les traits d’un

personnage légèrement ridicule, ou en tout cas déplacé. Il y a toute

une idéologie de l’écrivain comme prêtre d’une religion profane (de la

religion de soi, éventuellement) qui me dégoûte. La lecture, à

l’instant, d’un article consacré à Gombrowicz dans En attendant Nadeau

(que ce soit l’occasion de les saluer au passage), me fait me

ressouvenir d’une phrase de son Journal,

je crois, qui m’avait intrigué

et impressionné lorsque je l’avais lue pour la première fois : « Tout

art en général frôle le ridicule, la défaite, l’humiliation ». Nous

avançons en tâtonnant, le doute est notre compagnon, nous voudrions

soulever le monde et finalement nous n’avons fait qu’ « une chose de

plus ajoutée au monde », comme le dit le conte de Borges intitulé « Une

rose jaune ». Cette ironie, je ne l’ai pas reçue tout de suite, mes

premiers livres en sont assez dépourvus ; il arrive qu’on s’améliore en

vieillissant…

La parodie, par exemple celle que vous évoquez dans L’Invention du

monde, c’est autre chose, c’est un hommage, une

référence-révérence

facétieuse. Il y a pas mal d’autres saluts de ce genre dans

L’Invention…, adressés à La Vie mode d’emploi (les ch. 31

et 32), à

Ulysse (début du ch. 37), etc.

Quant au « jeu avec les codes », cela répond à la conviction que ça ne

sert à rien d’écrire si on ne tente pas de temps en temps quelque chose

de neuf. On n’en a pas toujours l’audace, tous les sujets ne s’y

prêtent pas, mais je continue à faire mienne la phrase de Calvino (un

auteur qu’on lit moins, me semble-t-il, comme Borges aussi : on a tort)

que j’avais citée dans le post-scriptum

de L’Invention… : « Il faut

que

poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne

saurait imaginer si l’on veut que la littérature continue de remplir

une fonction. » Et puis, il n’est pas mauvais de jouer un peu, ça

rappelle qu’écrire n’est ni un sacerdoce ni une torture. Je vais sans

doute choquer les flaubertiens extrémistes, mais je trouve qu’il y a

quelque chose d’un peu lassant, d’un peu surjoué, dans les plaintes

récurrentes sur la douleur d’écrire dont sont pleines les lettres de «

l’ermite de Croisset ». (Je caricature peut-être un peu ; je sais bien

qu'il lui arrive aussi, parfois, de parler de la « douceur » qu'il y a

à « faire des phrases », de la « joie » que cela donne.)

GC – Votre langue

est d’une extrême diversité. Vous recourez à tous les niveaux de

vocabulaire, du plus savant (le latin et le grec) au plus familier et

même, à l’occasion, au trivial. Est-ce une façon de dire la totalité du

monde ? Il semble y avoir chez vous, et pas seulement dans la langue,

une sorte de volonté démiurgique…

OR – Oui, c’est cela, c’est un effort (vain, bien

sûr,

on le sait, mais ça n’empêche pas de le tenter) pour dire la totalité

du monde. J’ai hasardé quelque part, je ne sais plus où, la comparaison

de la langue avec une ville (je ne dois pas être le premier). Connaître

à fond une ville, c’est fréquenter ses beaux quartiers et ses

banlieues, ses palais et ses taudis, ses lieux de plaisir et ses

coupe-gorges, ses monuments et ses égouts, etc. Il faut relire

l’étonnant chapitre sur l’argot dans Les

Misérables. « Connaît-on bien

la montagne quand on ne connaît pas la caverne ? », demande Hugo dans

sa langue impayable… « Impayable », je dis ça parce que bien sûr

souvent sa virtuosité, son absolu sans-gêne font sourire, mais j’avoue

une admiration totale pour le génie verbal de Hugo. En français, comme

monstre de la langue, il n’y a que lui.

GC – Votre

écriture

fait preuve d’une grande mobilité, elle « se réinvente de livre en

livre », selon le sujet que vous traitez. Il vous est arrivé de le

regretter, et même de douter de posséder un style propre. Un style,

serait-ce la pétrification d’une forme ?

OR – Je cherche une plasticité de la langue. Elle

doit

s’adapter à son objet. J’ai coutume de dire que j’écris selon

différentes « longueurs d’onde ». Il me semble qu’on n’écrit pas de la

même façon selon qu’on veut raconter l’histoire picaresque d’une bande

de jeunes gauchistes dans la France des années soixante-dix (Tigre en

papier) ou la descente aux enfers d’un homme sous la Terreur

stalinienne (Le Météorologue).

J’ai tenté le grand écart – pour voir,

par défi, pour m’amuser, aussi : essayer de décrire l’objet le plus

vaste et complexe qui soit, la Terre entière (L’Invention du monde) et

de simples petites choses, ce que j’appelle des « chétivités » – une

huître, une asperge, une mouche, un galet, etc. (À y regarder de près).

D’un livre à l’autre, le style – c’est-à-dire pour moi l’adaptation de

la langue à son objet – n’est évidemment pas le même. Je crois que cela

déroute certains. Libre à chacun de tenir cela pour de l’agilité

linguistique ou pour du simple contorsionnisme.

Ce que je veux ajouter, c’est que ce « réglage » se fait (ou ne se fait

pas) dès l’entame du livre. Gracq (un auteur dont je n’aime plus du

tout les romans, mais qui dit sur l’écriture des choses qui

m’intéressent, dans En lisant, en

écrivant, notamment), Gracq donc dit

à peu près (si je me souviens bien) qu’une foule de décisions se

prennent sans qu’on s’en rende compte dès la première page d’un livre.

Et parmi celles-ci, la « longueur d’ondes » (ça c’est ma formulation)

selon laquelle on va « émettre ». Si on la trouve, le livre se fait et

a une chance d’exister un peu. Sinon, pas la peine de continuer (et

d’ailleurs souvent on laisse tomber).

GC – Vous avez

beaucoup écrit sur les écrivains . Si vous deviez décrire « les ruines

de [vos] lectures », selon votre expression, « quel relief, quelles

figures » dessineraient-elles ?

OR – Je partais d’une citation de Valéry qui dit :

«

La suite des temps transforme toute œuvre – et donc tout homme – en

fragments », et je me plaisais à imaginer une éripiologie, une «

science des ruines » (vous voyez que le grec me sert au moins à forger

des néologismes…) qui étudierait ce qui reste des livres dans nos

mémoires. Une ville bombardée… C’est difficile à décrire, c’est vaste,

enchevêtré, difforme… Juste quelques grands pans de mur, les premiers

que j’aperçoive, les plus immédiats, les plus évidents : les adieux

d’Hector à Andromaque, sa songerie sous le rempart de Troie, la

supplique de Priam… Le prince André à Austerlitz… Leopold Bloom faisant

frire ses rognons… « Frères humains qui après nous vivez… » (et la

reprise de cette prière qu’en fait Pierre Michon dans « Le ciel est un

très grand homme »)… Madame Arnoux venant voir Frédéric, longtemps

après, ses cheveux gris… (je relis le passage de L’Éducation

sentimentale : ils sont blancs, en fait)… « Au loin le

remorqueur a

sifflé… », la dernière page du Voyage…

« On exagère, on exagère ! » :

le duc de Guermantes partant pour la « redoute », contrarié par

l’annonce de la mort d’Amanien d’Osmond, toute la matinée chez la

princesse du Temps retrouvé…

« Dans un mois, dans un an… », « Ariane ma

sœur… », « Hé bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur », beaucoup

de vers de Racine, des pans entiers de Shakespeare… Le soleil cou

coupé, le soir de demi-brume à Londres… « Il fait tellement froid que

le vin gèle dans les bidons… », les soldats débarquant du train dans

Les Géorgiques, la neige, la

nuit, les chevaux, le tintement des

éperons et des fourreaux… Le consul ivre dans son jardin en friche de

Quauhnahuac, « Vous êtes no un l’escrivion, vous êtes l’escopion, et

nous fousillons les escopions au Méyique », la fin du Volcan… Allez, on

va s’en tenir là…. Les grandes ruines, les très visibles. (Vous m’avez

demandé « quelles figures » dessineraient ces ruines, et je vous ai

répondu à côté, par une énumération, parce que je ne suis pas sûr que

ce vrac dessine une figure, ou en tout cas il n’est pas dans mes cordes

de l’apercevoir : mais vous le ferez peut-être. Il y aurait une

certaine mélancolie là-dedans que ça ne m’étonnerait pas…)

GC – Les

références

aux poètes, explicites ou non, sont nombreuses dans votre œuvre, de

Phénomène futur, au titre mallarméen, jusqu’à À y regarder

de près,

d’inspiration pongienne. Quel rapport entretenez-vous avec la poésie

comme lecteur ? Vous inspire-t-elle comme écrivain ?

OR – Les prosateurs se sentent toujours un peu

timides

lorsqu’ils doivent parler de poésie, ou parler à un poète, ou pire

encore parler de poésie à un poète : là c’est le cauchemar… On a peur

d’être pris en flagrant délit de balourdise. Alors, pour éviter de

faire une réponse prétentieuse, ou vaine, ou insuffisante, je vais

encore biaiser : je crois avec Flaubert qu’ « une bonne phrase de prose

doit être comme un bon vers, inchangeable,

aussi rythmée, aussi sonore

», ou avec Mallarmé que « toutes les fois qu’il y a effort au style, il

y a versification. »

juin 2017