|

|

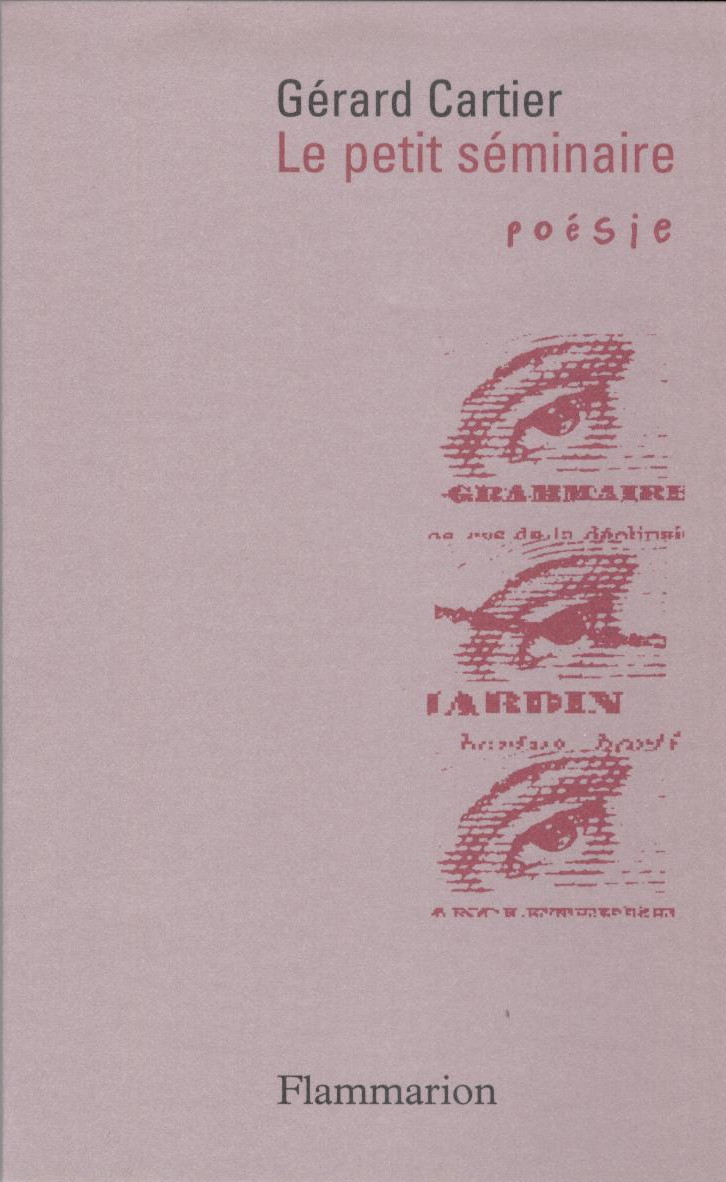

Le petit séminaire

(Flammarion, 2007)

|

|

|

Le petit

séminaire

rassemble de courtes proses autobiographiques. Trois lieux (Londres, la

chambre, le jardin de l’Étang)

témoignent pour

trois époques. Les textes sont marouflés de brefs

poèmes : voler

l'éphémère...

|

| |

|

1

Détroit du nord

(La ville)

|

|

(Les Mémoires)

Je veux aller modestement et épargner les circonstances. Si

c’étaient des pérégrinations

dans la Chine

de Mao ou les attentats de la rue des Rosiers : mais importuner le

siècle avec des contrats et le tumulte des

chantiers…

Qu’importent les dates et les lieux, la Chartreuse et les

mathématiques, et ce qui s’en suivit, des galeries

sous la

mer et des ports en Afrique, et le mince lot de livres qui ballote dans

mon havresac.

Si je regarde au-delà du détroit, si je dis je,

que l’on ne dise pas : Je vous y prends...

Ces engins qui comblent les marais, ce cimetière

abandonné sur la Tamise, ce bourdon qui soulève

un

instant la poussière, ce n’est que le hasard en

acte.

Celui qui demain, saisi d’un désir lunatique,

voudrait

recomposer ma vie, épluchant ce maigre viatique, en

tirerait-il

deux vérités ?

J’avance en effaçant ma trace. Qui croit me suivre

règle son compas sur les titubations de la lune. Je suis cet

être aux yeux bandés, punaisé au mur

au-dessus de

ma table, qui erre dans un labyrinthe de chambres et de cours, la main

ouverte devant lui, poursuivant en tâtonnant une ombre :

lui-même peut-être, qu’il cherche

vainement, le dos

tourné à une mer livide à force de

bleu et de

lumière.

Mon modèle sera L’Illustre du soir

de Paul

Louis Rossi. Ma vie n’y sera qu’une esquisse, une

forme

sans amidon flottant sur la feuille. La lumière et les

oiseaux

du ciel y feront leur partie, avec celle qui est parfois et

n’est

souvent qu’une illusion. On ne sait qui a

commencé, du peintre ou de la nature... Une liasse

d’images coloriées avec quoi cartomancier le

passé.

Ces saisons vives

qu’à

peine

tu as connues

oublie

pour encore

aimer

oublie

la

leçon

indiscrète

du passé...

Et quand je ne serai plus

qu’un roman, une terre inconnue – la plus

ordonnée du monde

– déployée dans le soir, où

une femme aux

mains tachées de pigments passera sous un masque, ce sera

beaucoup si l’on peut entrevoir ce miracle

qui est l’objet de la peinture : que naisse de tout cela

celui que l’on aurait pu être.

(La mort)

Que la mort n’y entre pas. Ni la disparition

d’Alice,

enlevée par un ange à Vinay, au milieu des

œillets

et des pois, ni ce jeune homme qui s’effondre sous la falaise

des

Écouges, dans l’ombre du Vercors, le visage

rongé

par les hyposulfites, dont je porte le nom.

Ils mettaient un crâne au coin de leur pupitre,

récitaient

un psaume, les yeux fermés, le corps raidi devant la planche

grossière qui demain les enfermerait, puis ils se jetaient

sur

leurs paperasses et sans la déguiser nommaient

l’ultime

compagne : leur gloire était de regarder sans ciller le peu

d’os et de poudre qu’ils seraient bientôt.

Je n’ai pas leur vertu. J’ai fait ma cellule

d’un

rêve insistant. Je suis ce simple d’esprit, ce cheminot

des premiers livres, ivre de vent et de mauvais vin, qui erre loin des

tombes de sa parentèle, pillant les vergers, courtisant des

femmes trop belles, se moquant qu’on le moque, le dernier des

apprentis de Bashô : Les cigales vont mourir Mais

leur cri n’en dit rien.

L’âge vient, je parcours encore le monde, la jambe

boiteuse, les yeux brûlés, louant la

lumière et la

beauté. Tout m’enseigne, tout m’est

contentement.

Les collines de Richmond s’évaporent dans le soir

: je

touche du pied le ciel. Un faubourg ingrat loin du fleuve,

enfermé dans le salpêtre : je consens. Une femme

qui

passe, défendue par un peu de couleur : c’est

elle, sous

ce visage étranger, c’est elle pourtant.

Demain, ayant épuisé les plaisirs, je me

retirerai dans

mon loculus. La mort n’y atteindra pas. Chaste comme un saint

de

Thulé, j’y louangerai l’hiver. Mais

qu’une

lueur traverse mon volet – un œil brûlant

dans le

ciel du nord ou une chevelure de glace – je bredouillerai

encore

un nom, qui peut-être sera mensonger et peut-être

véritable. Telle qu’au premier jour

où j’aperçus vos yeux...

En vain

a penché

la

lumière

et s’accroissent

les nombres

d’un geste

aveugle

celle

de toujours dans

la nuit

réinventer

...

(British Museum)

Leur lit est l’urne qui les renferme. Ils sont

allongés

sur le flanc, le buste dressé, un coude appuyé

sur le dur

oreiller, elle est devant lui, ses cheveux tressés en

couronne

sous un voile flottant, les yeux très grands –

comme pour

avaler en un instant le monde qui s’éloigne. Il

regarde

par-dessus son épaule, une assiette à la main

où

un œuf au plat est figé dans son or.

L’un fut enfermé d’abord sous la double

effigie.

À chaque anniversaire, l’autre est descendue au

pied de la

falaise, elle a lu au tympan du rocher l’inscription

familière et a déverrouillé la porte

de bois. Les

premiers temps, un intense remugle se répandait alors, la

repoussant sans compassion. Il a fait place peu à peu

à

ce fade relent de salpêtre et de cendres qu’elle

aime

à présent plus qu’un parfum.

La lumière tranche l’obscurité.

Là-bas,

accoudé dans un triangle ombreux, il a un bref instant

cligné des yeux. Elle renouvelle les gâteaux et

nettoie

les armes, puis s’assied sur la banquette de craie, au bord

du

mur voûté.

Ce qu’elle regarde, ce n’est pas ce visage plat

large comme

deux paumes, aux oreilles décollées, aux yeux

taillés dans des noix ; ce qu’elle entend, ce

n’est

pas la plainte éraillée qui

s’échappait au

dernier jour, si étrange dans ce corps massif, comme

d’un

enfant enfermé dans une statue d’argile. Elle se

regarde

telle qu’elle sera demain, elle écoute la

poussière

retomber sur sa tête.

Elle continuera pourtant à vivre là-haut, dans la

lumière des collines, souffrant encore la canicule et le

gel.

Elle feindra d’allumer le feu, de remplir d’eau la

bassine,

de tordre le cou des poules. Les nuits de fin de printemps, elle

sentira encore le désir la fendre. Ce ne sera

qu’une

dernière ruse, elle est déjà ici, dans

la nuit

perpétuelle, allongée près du cadavre

de

Chétré, sous la voûte où

cinq étoiles

la veillent, qui font tout l’alphabet :

Je pense à toi, un doigt sur

le couvercle,

traçant ton nom dans cette langue inversée, comme

si tu

n’étais plus. Je descends au fond de la combe

épineuse, je trébuche sur les marches

érodées, je te rejoins, un plat à

barbe à

la main, où roule l’œil d’un

taureau qui me

guide dans la nuit.

À genoux

dans les caves

griffonnant

une

épître

amoureuse

Chimère

aux ailes

déployées

la plume sur un

traité

d’une

langue

disparue...

(Le théâtre)

La lumière baisse. Le silence oscille comme une mer.

C’est

une cour nue découpée dans la nuit. Un maigre

vent y fait

imperceptiblement bouger des voiles. Une ombre blanche

s’avance

dans la pénombre, une voix murmure, que l’on ne

comprend

pas. C’est un chant mélancolique, une plainte.

Puis la lumière est droite. Une femme y titube,

gonflée

par un enfant monstrueux. Ses cheveux se répandent. Sa voix

sonde un paradis hors d’atteinte. Je la vois se consumer, les

yeux agrandis, la voix muable, immobile sur les planches,

brûlant

de cette flamme qui se nourrit du sang. Les gémissements,

les

louanges, les folles étreintes, écoutez : Que

le jour recommence et que le jour finisse…

Elle suit les leçons d’un

théâtre cruel. Rien

n’y est donné, sinon dans les larmes et la

souffrance.

Elle ne sait pas feindre. Là est son orgueil. La

Judée

est un désert, elle en éprouve le vent

brûlant,

l’inanité des jours voile ses yeux. Elle se

dessèche devant la mer vide, au sommet d’un palais

abandonné. Que tant de mers me séparent

de vous…

Ce n’était qu’un jeu – un jeu

terrible. Une

amie s’y ruinera, que nous verrons lentement se perdre, les

yeux

fixés dans le vide. Quoi si la réalité

ne peut pas

enfermer l’être, si une

vérité plus puissante

nous appelle, qui nous renverse au pied du pauvre monument de notre vie

? Il ne faut pas céder. Pas se donner à

l’inconnu.

Il faut écouter la rumeur de la rue qui filtre sous les

portes.

Regarder le soir bleuir dans la verrière au-dessus des

cintres.

Elle n’était pas de celles qui savent se

soustraire. Trop franche et trop légère. Ai-je

dit : Arrête

? Ai-je été ce régisseur qui ferme le

théâtre par crainte que

l’héroïne ne

succombe en scène ? Elle dit parfois : Autrefois...

et je détourne les yeux.

(6ème droite, porte  )

)

O

que revienne

le premier hiver

qui à

peine

se souvient

verse-lui

le

thé brûlant

broie

sur ta planche

poudreuse

les couleurs

...

Peins l’ombre

peins

la

lumière

pinceaux

entre les dents

puissante

comme

un dieu

peins la joie

lancinante...

Dans cet âge

où tout

se glace

où

n’est plus

la beauté

qu’une ombre

dans les livres

peins

l’âme

et le corps

à qui veut

aimer

encore...

(La chapelle des falaises)

Au fond des Cornoualles, errant sur les routes

gelées dans la vieille Ami 6. L’hiver

pénètre sous les vitres disjointes, le nez

renifle, les

mains rougies se cherchent par instants. Nous allons à

l’aventure, engoncés dans des manteaux barbares

–

une pelisse aux longues fibres hérissées et une

veste

afghane brodée de couleurs vives. Sans la vapeur d'essence

qui

flotte dans l'habitacle, ce serait la terre inconnue des premiers

missionnaires : un ciel aux eaux laiteuses, des collines

usées

comme des bornes miliaires, et la solitude bénie.

Un soir, au bout du désert, un bourg aux volets

tirés. Et

sur une pointe, à

l’extrémité des landes,

une vague ruine qui penche sur le vide. C’est le terme du

voyage,

la chapelle des falaises. Le ciel est à nos pieds. Il fait

sombre, le vent balance les herbes, des oiseaux noirs tombent sur la

mer. Un écureuil sautant d’ici Ne

guérirait pas de sa mort...

C’est au milieu du conte. Tristran franchit d’un

bond la

ruelle qui sépare son lit de celui de la reine. Sa blessure

s’ouvre dans l’effort, trois gouttes de sang

tombent sur la

farine qu’un traître a répandue entre

les lits. Les

amants sont pris et Tristran condamné au bûcher.

Passant

devant la chapelle, il demande à prier pour la

rémission

de ses péchés. Gode Sir pray ich...

On le délie, il bondit sur l’autel, ouvre

d’une main la fenêtre et saute dans le vide. Le

vent s’engouffre dans ses habits et le porte sur la mer.

La nuit venue, dans une auberge de jeunesse livrée aux

frimas et

aux vents coulis, nous dormons au milieu

d’étrangers,

séparés par une cloison mince comme un souffle.

À

minuit, frissonnant dans mon lit glacé, je saute dans le

sien

par la pensée, franchissant le grésil

répandu

entre nous : Ni vous sans moi Ni moi sans vous...

(Les louanges)

Ils élèvent des temples. Ils dressent des autels

où ils font la nuit brûler des parfums. Ils prient

et ils

macèrent. Ils écrivent sur des feuilles

légères que la plume déchire. Ils

louent, ils se

blessent, ils invoquent le vent et la fumée. Elle reste

distante. Ils lui donnent des noms inconnus des états-civils

et

la flattent sous un masque emprunté. Elle se moque mais les

laisse espérer. Ils se plaignent : Qui va

plutôt que la fumée... Elle les console

et s’échappe aussitôt. Plutôt

que la flamme, le vent ? Ils en remplissent des livres,

répétés de siècle en

siècle. Plutôt que le vent,

c’est la femme...

Puis ils brûlent tout, les Stances à

l’inconstance et la Défense de

l’infini.

Ils loueront désormais un visage imparfait et un nom

ordinaire.

Elle ne sera qu’elle-même, fragile et changeante,

non plus

cette statue de sel à l’implacable

beauté, mais

soumise au feu des années, lourde et fertile, protectrice,

grisonnante : Juliette, Mathilde, Elsa... Ils remontent longuement le

courant qui pourtant les emporte, regardant sans frémir le

ciel

qui s’assombrit. Puis leur vœu n’est plus

que

d’une tombe, une pierre sous un bouquet d’arbres

où

leurs noms se confondent :

Dormir du sommeil de tes

bras

Dans le pays sans nom sans éveil et sans rêves...

Je n’ai pas

brûlé ce qui

n’était pas elle. Et longtemps, feignant

d’aimer un

être plus parfait, je l’ai louée sous

des noms

frauduleux. Mais les années qui éliment les corps

et

gâtent les pages, les années ont passé

sans nous

user. Nous suivons sans nous hausser la trace de ceux qui ont fait tant

de bruit. Nous disons parfois leur nom, nous venons parfois

écouter sur leur tombe les oiseaux se plaindre et le vent

frotter sa corde dans les branches. Nous les envions, comme

d’autres, peut-être, nous envieront un jour,

rêvant

à leur tour devant le lieu de nous où

toute chose se dénoue...

| |

|

3

Au Monomotapa

(Le jardin)

|

|

(La Chine)

C’est un cercle de collines couronnées de

forêts. On

devine au loin, entre les bambous et les cerisiers, leur cime molle qui

s’évapore dans un lavis gris-bleu. Les nuages

s’étagent au-dessus, comme les montagnes perdues

où

courait le Mara. Plus bas sur la pente, au milieu des cèdres

de

l’Himalaya, un toit effondré.

Nous sommes seuls dans notre ermitage. Le soir vient sans oiseaux et

sans mouches, un brouillard léger qui monte de la combe et

fait

vibrer les formes. Entre les arbres, parfois, l’aboi

d’un

chien ou une plainte inarticulée dont nous frissonnons sans

raison – un voyageur blessé, ou le cri

d’un singe ?

Une rumeur gonfle et s’éteint dans le vent

d’ouest

– l’autoroute, ou le grondement d’un

torrent

dévalant les rochers ? Un instant, malgré la

fatigue et

la jambe claudicante, un instant si loin.

Les montagnes bleues

inutile

suivre

le long Kiang

ensemble

à la brume

sur la terrasse

du sud...

Le civet de lièvre fini avec

les doigts, ayant

atteint la lie au fond du verre, je m’avance dans la nuit, le

corps lourd et l’esprit flottant. Une lune morte glisse entre

les

fils télégraphiques. J’y cherche le

lapin vivant

qu’un soir d’ivresse, ayant gravi la colline, y

avait

découvert notre consul – jurant et exultant,

dressé

sur ses sandales de bois au fond de l’Orient.

La colline vacille, c’est une barque sombre penchant au ras

du

ciel. Je tends la main vers le miroir terni qui dérive sur

l’eau, ridé par un vent léger, et

vacillant au

milieu des signes j’y déchiffre une

étrange figure.

Se peut-il que me soit accordé plus qu’au Shigin

Taïshi ? Que nul ne me dise : C’est le vin

! si j’y vois le visage d’un

noyé qui regrette et se plaint.

…là-bas

flottant

dans les roseaux

une lune

si pur

qu’on y lit

l’épitaphe

de Li

Po ...

(Le gui)

Un matin de décembre elle traîne la double

échelle

au pied d’un aubépin. Les herbes à

l’abandon

mouillent ses chevilles nues, les nuages flottent dans les arbres.

L’échelle dépliée en

grinçant,

appuyée à une branche folle, elle gravit de biais

les

échelons glissants. Le vent par instants fait pleuvoir les

grands arbres, l’échelle oscille et se

dérobe.

Là-haut, inaccessible, le gui chevelu, ses centaines

d’yeux globuleux luisant sur de minces rameaux,

traître et

tentateur comme la chevelure de la Méduse.

N’était-ce pas déjà dans le

poème ?

Je cherche en vain le livre. Elle n’a pas remis sur

l’étagère, à sa lettre, le

volume

éventré par la fréquentation, une

liasse de pages

volantes sous un reste de couverture, comme autant de recettes pour

apprêter le monde.

Elle est sur le dernier échelon, une main

accrochée aux

branches noires, un bras tendu vers le trésor

argenté qui

irradie dans l’ombre. L’arracher à

pleine main, sans

souci d’en préserver la fragile arborescence,

glisser plus

que descendre vers la terre ferme et rentrer en courant, comme

après un sombre forfait, en laissant

l’échelle

ballotter à chaque souffle du vent, c’est

l’affaire

d’un instant.

Je me souviens d’un rameau caché dans les

feuillages

d’un arbre touffu, au bord d’un

précipice que

l’on dévalait sans retour, sauf à

porter devant soi

ce léger viatique. Est-ce dans sa manière ?

L’enfer, ce sera aujourd’hui une salle de classe

où

trente adolescents arracheront un brin au bouquet glauque en

écoutant célébrer d’une

oreille distraite le

mimosa nordique.

Un rameau fendu, deux boules blanches sous une courte pousse, leur

seront l’occasion d’inépuisables

métaphores.

L’esprit transfuse malignement.

En était-il si éloigné ? Car six mois

plus tard,

tandis que d’autres dépouilleront un bouquet

d’œillets roses, la même voix

célèbrera

la culotte d’une fille jeune

déchirée à belles dents...

(La règle)

Je suis à Port-Royal dans le bureau de Pierre Nicole.

Au-dessous, le verger se couvre d’un duvet

blanc-rosé. Les

oiseaux y pépient sur les branches flexibles. Pommiers en

palmettes, bouquets d’iris, cassissiers... Le pinceau du

soleil

colorie les formes, précis et délicat comme celui

d’un naturaliste.

Entre les murs palissés est un microcosme où les

éléments s’offrent purs de toute

disgrâce :

la qualité s’augmente du peu de

quantité. Un vent

grêle fait frissonner les feuilles – celui qui

brasse le

sommet des forêts. Et l’être qui chante

sur la vigne

est frère de celui qui regarde, appuyé

à

l’allège de sa fenêtre.

Les chartreux eux aussi, tout nourris de prière et de

silence,

ont chacun leur enclos où condenser le monde. Fleurs brunes

sous

la neige, fruits graineux, légumes dentelés

s’épousent dans des carrés de planches,

au pied de

trois murs que le regard ne peut passer. Retourner la terre. Chasser la

pensée. Apprendre et admirer. Travail de la main gauche, que

la

droite poursuivra à la tombée du jour, serrant un

crayon

à la pointe mouillée.

L’équerre

tout le jour

d’un

jardin sauvage

rectifier

la création

puis un mètre

court

mesurer

dans la nuit le

Grand Tout...

Je suis à Port-Royal dans le

bureau

d’Angélique Arnault. Derrière moi,

pendue au mur,

une peinture aux gris austères où une femme sans

âge regarde le monde s’apaiser dans le rectangle de

la

fenêtre. Où porte son regard, je vois les contours

se

mêler et se recomposer le chaos originel. Chemins boueux,

prés penchés, labyrinthes touffus où

l’œil que n’aiguise pas la

grâce ne sait plus

rien saisir – ni ce qui l’enchantait ni ce qui

l’enseignait.

Critiques

|

|

|

|

|

|

|

|

C'est

le poème en prose qui commande la narration, une authentique

narration, tenue comme un journal intime, trouée par des

inclusions de vers transparents et denses comme des tessons de

haïkus. (...) La description est en l'occurrence comme un

hévéa qui libère la sève,

la poésie,

prise au pied de la lettre, au cœur de l'être.

Gérard Cartier en appelle à Démocrite,

à

Lucrèce : "Une poésie qui

perçait l'opacité du monde". (...) Le

Petit Séminaire

s'ouvre en grand sur les jardins de l'univers, les visibles et les

cachés, et c'est par leur foisonnement que

l'écriture si

juste du poète nous touche à vif, comme si chaque

mot se

faisait l'épiphanie d'un nouveau savoir.

Charles Dobzynski

(Europe n°947 - mars 2008)

|

|

|

|

|

|

|

Haut de page

|

)

)